Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Федеральный исследовательский центр химической физики

им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

ВАЖНЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФИЦ ХФ РАН В 2024 ГОДУ

Тема: «1.8 Создание новых полимерных, гибридных и композиционных материалов и их модифицирование с целью широкого практического применения»

Руководитель темы Берлин А.А.

Описание научных результатов

Разработан новый принцип получения высокоогнестойких деформативных полимерных материалов на основе термопластичных неорганических антипиренов и их гибридных композиций с полиуглеводородами.

Традиционно увеличение огнестойкости (негорючести) полиуглеводородов осуществляется в основном введением в композицию с органическим полимером гетерогенных добавок в виде антипиренов или галогенсодержащих соединений, продукты деструкции которых обладают токсичными свойствами. Новый принцип состоит в использовании антипиренов (полифосфатов, полиборатов) не в виде гетерогенных добавок с высоким содержанием антипирена, что сопровождается значительной потерей способности к деформации и, соответственно, прочности материала, а в виде термопластичных полимеров с температурами текучести расплавов, близкими к таковым у полиуглеводородов. Это позволяет получать материалы нового типа – полимер-полимерные смеси двух классов полимеров, используя традиционные методы переработки пластмасс, в частности, экструзионное смешение.

Разработанный подход позволил получить материалы с аномально высоким кислородным индексом КИ = 45–95 (обычные значения КИ = 26–32), предельным удлинением при растяжении 10–310 % (обычные значения < 5 %) при содержании неорганического компонента до 80 мас.%. Исследования проведены на компонентах отечественного производства.

|

|

Рис.1 Высокоогнестойкие деформативные гибридные полимерные смеси полифосфата аммония с сэвиленом (ПФА/СЭВА = 80/20 мас. %)

Основные авторы результата

Новиков В.А., Cтегно Е.В., Грачев А.В., Шаулов А.Ю., Берлин А.А.

Тема «1.3 Наноструктурированные системы нового поколения с уникальными функциональными свойствами»

Руководитель темы Л.И. Трахтенберг

Описание научных результатов

Впервые проведено комплексное исследование проводимости вольфраматов Ln14W4O33 (Ln = Nd, Sm, Gd, Ho) (7Ln2O3:4WO3 (7:4)) – новых кислород-ионных проводников. Для вольфраматов легких РЗЭ Ln14W4O33 (Ln = Nd, Sm, Gd, Ho) при T≤700 ºС установлена кислород-ионная проводимость при отсутствии дырочной на воздухе.

Среди твердых растворов титанатов РЗЭ с высоким содержанием Ln2O3 (>50%) c номинальным формульным составом Ln2(Ti2-xLnx)O7-x/2 (Ln = Ho, Er, Yb; x = 0.67- 0.81) впервые найдены протонные проводники. В развитие этой идеи предпринят синтез флюоритоподобного цирконата Gd2ZrO5. В результате использования метода механической активации оксидов с добавкой 2 wt.% гексагонального нитрида бора и последующего высокотемпературного отжига при 1400–1500 °C удалось получить однофазную керамику (La0.2Nd0.2Ho0.2Lu0.2Y0.2)2ZrO5 со структурой флюорита, высокоэнтропийный аналог (ВЭА) Gd2ZrO5, тогда как флюорит Gd2ZrO5 получен не однофазным. Наибольшая протонная составляющая ~2.5×10-5 См/см при 630 °С обнаружена у (La0.2Nd0.2Ho0.2Lu0.2Y0.2)2ZrO5. Использование высокоэнтропийного аналога позволило синтезировать однофазный материал и усилить гидратирующие свойства катионной подрешетки.

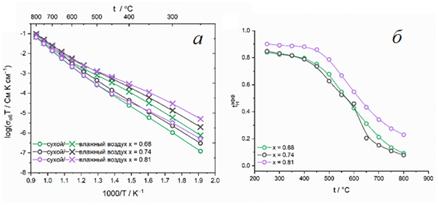

Рис.1 Температурные зависимости общей проводимости в сухом и влажном воздухе для серии Ho2(Ti2-xHox)O7-δ (x = 0.67, 0.74, 0.81)(а). Числа переноса протонов Ho2(Ti2-xHox)O7-δ (x = 0.67, 0.74, 0.81) (б).

Основные авторы результата

А. Шляхтина, Е. Балдин, И. Колбанев, А. Шалов, Г. Воробьева

Тема «Физико-химические проблемы энергетики и экологии»

Руководитель темы Поскрёбышев Г.А.

Описание научных результатов

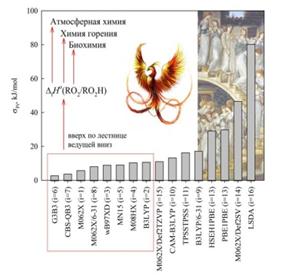

Было установлено, что использование предложенного ранее подхода для определения ΔfHo углеводородов и ряда их кислородсодержащих производных, в случае пероксидов, приводит к систематическим ошибкам их расчёта. Поэтому для повышения точности определения ΔfHo пероксидов, только для них были определены линейные калибровочные зависимости (ЛКЗ) между их литературными (ΔraHo(лит)) и рассчитанными (ΔraHo(расч)) значениями энтальпий атомизации. Ошибки расчёта ΔfHo, определённые на основании ЛКЗ (sPi, Рис. 1), использовались для согласования значений ΔfHo рассчитанных различными приближениями. Предложенный подход повысил точность расчёта ΔfHo пероксидов (варьирует от десятых до 6 кДж/моль) и позволил рассчитывать их значения для соединений с 32 тяжёлыми атомами (не H атомами) на компьютере с 6 ядрами и при разумном времени расчёта.

Предложенный подход позволил определить ΔfHo пероксидов, пероксидных радикалов и переходных состояний, ответственных за цепное окисление p-бензилфенола (C6H5CH2C6H4OH) при низких и высоких температурах, а также рассчитать константы скорости соответствующих реакций. Рассчитанные значения ΔfHo и констант скорости реакций получены впервые и представлены в журналах индексируемых SCOPUS:

- G. A. Poskrebyshev, Determination of Standard Enthalpies of Formation of Organic Peroxides Using Calibration Dependencies. ChemistrySelect. 2024. V.9. e202304994;

- G. A. Poskrebyshev, Mechanism of formation of p-benzylphenol peroxide radical (p-PhC(O2·)HPhOH). J. Mol. Model. 2024. V.30. 105;

- G. A. Poskrebyshev, Mechanism, thermochemistry, and kinetics of formation of PhC(O)H and HOPhC(O)H during unimolecular decomposition of p-PhC(O2·)HPhOH. J. Mol. Model. 2024. V.30. 246;

Основные авторы результата

в.н.с. Г.А. Поскрёбышев – лаб. Т001

Тема «1.11 Постгеномные технологии на основе хромато-масс-спектрометрии, включая методы обработки результатов биохимического анализа и разработка информационно-аналитических ресурсов на их основе»,

руководитель темы вед. науч. сотр. И.А. Тарасова

Описание научных результатов

Новые аналитические возможности в руках микробиологов: за 7 минут разгадать тайны жизни бактерий

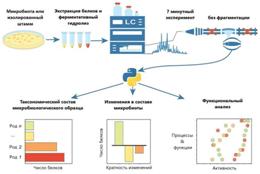

Изучение микробиологических сообществ – сложная задача, требующая высокой производительности и чувствительности анализа. Протеомные технологии на основе жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектроскопии (ВЭЖХ-МС/МС) позволяют решать эту задачу на уровне белков микроорганизмов и выявлять их отклик на внешнее или химическое (например, антибиотиковое в случае микробиомов) воздействие. Однако, эти уже традиционные, методы анализа сложны, дороги и крайне времязатратны, что входит в противоречие с масштабом таких исследований, имеющих дело с астрономически огромным разнообразием микроорганизмов и постоянно изменяющейся активностью членов таких сообществ в зависимости от условий окружающей среды. В лаборатории физико-химических методов исследования структуры веществ ИНЭПХФ им. В.Л. Тальрозе ФИЦ ХФ РАН им. Н.Н. Семенова коллектив сотрудников под руководством в.н.с. Тарасовой И.А. разработал новый метод экспресс-анализа микробиомов, позволяющий быстро оценить как видовой состав, так и функциональную активность микроорганизмов и их сообществ без использования тандемной масс-спектрометрии. Авторы упростили и на порядок ускорили сбор экспериментальных данных, отказавшись от фрагментации белков и сократив часовой эксперимент до нескольких минут (Рис. 1). Метод был протестирован на отдельных популяциях микроорганизмов, модельных микробных сообществах с известным составом и доступных экспериментальных данных о микробиоте кишечника человека. С целью повышения точности определения видов бактерий анализируемого микробиомного сообщества, коллективом разработчиков также был предложен новый двухступенчатый алгоритм работы с постгеномными данными о белках бактерий.

Предложенный метод и технологии на его основе могут быть использованы в диагностике заболеваний, а также для исследования микробных сообществ в целях экологического мониторинга, защиты окружающей среды и создания новых химиотерапевтических препаратов. В настоящее время, совместно с коллегами из Сколтеха, МФТИ и ИОГен РАН, метод тестируется на микробных сообществах почв, микробиоты кишечника сельскохозяйственной птицы и животных моделях болезни Паркинсона. Результаты работы были опубликованы в 2024 году в журнале Q1 - Kazakova et al., \\ Microchemical Journal, 27, 111823 (2024), doi: 10.1016/j.microc.2024.111823.

Рис. 1. Общая схема эксперимента с использованием метода DirectMS1 для количественного экспресс-анализа микробиомов.

Основные авторы результата

в.н.с. И.А. Тарасова, в.н.с. М.В. Иванов, м.н.с. Е.М. Казакова, м.н.с. Т. Кусаинова

Тема «Разработка программного обеспечения для конформационного поиска в изолированных молекулах и молекулярных кластерах»

Руководитель темы Ю.В. Миненков, в.н.с., группа квантово-химических расчетов

Описание научных результатов

1. Разработан прототип программы для проведения конформационного поиска и сэмплинга, названной Uniconf. Результатом работы программы является набор конформаций как изолированных молекул, так и молекулярных кластеров.

2. Прототип программы Uniconf был применен для генерации конформационной выборки в:

а) 16 комплексах переходных металлов, связанных с гомогенным катализом (база данных 16TMCONF543[1]);

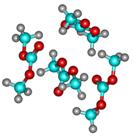

б) молекулярных кластерах органических карбонатов (S)n,. Были рассмотрены карбонаты S: пропиленкарбонат (PC), виниленкарбонат (VC), этиленкарбонат (EC), этилметилкарбонат (EMC), диметилкарбонат (DMC), диэтилкарбонат (DEC) и бутиленкарбонат (BC). База данных ORGCARBCONF907[2;

в) микросольватированных кластерах Li+(S)n, где S – органический карбонат, применяемый в промышленных Li-ion аккумуляторах (база данных LICARBCONF806[3]).

3. Было показано, что эффекты от термодинамических поправок к энергии Гиббса, вычисленных в рамках приближения «идеальный газ – (модифицированный) жесткий ротатор – гармонический осциллятор» и континуумных моделей растворителя оказывают малое/умеренное влияние на конформационные энергии в базе данных 16TMCONF543. Для конформационных энергий в кластерах в базах данных ORGCARBCONF907 и LICARBCONF806 эти эффекты оказались значительными. Это часто приводит к различным конформационным предпочтениям в изолированном молекулярном кластере по сравнению с его состоянием в газе или растворе при температурах окружающей среды.

[1] A. A. Otlyotov, T. P. Rozov, A. D. Moshchenkov, and Y. Minenkov, Organometallics 2024, 43, 2232−2242

[2] A. S. Ryzhako, A. A. Tuma, A. A. Otlyotov, and Y. Minenkov, J. Comput. Chem. 2024, 45, 3004–3016

[3] A. A. Otlyotov, A.D. Moshchenkov, T. P. Rozov, A. A. Tuma, A. S. Ryzhako, and Y. Minenkov, Phys. Chem. Chem. Phys., 2024, 26, 29121 - 29132

Рис. 1 Репрезентативные конформеры наборов 16TMCONF543 (слева), ORGCARBCONF907 (центр), LICARBCONF806 (справа), созданные программой Uniconf.

|

|

|

Основные авторы результата

Ю.В. Миненков, А.А. Отлётов, А.С. Рыжако, Т.П. Розов, А.Д. Мощенков

Тема «Автоматизация надежного предсказания термодинамических характеристик антипиренов и стойких органических загрязнителей»

Руководитель темы: Отлётов Арсений Андреевич, с.н.с., группа квантово-химических расчетов

Описание научных результатов

1. Усовершенствован первоначальный прототип программы, позволяющей генерировать модельные реакции для расчёта на их основе энтальпий образования веществ. Разработан и программно реализован алгоритм обработки получаемых наборов модельных реакций. Ключевой идеей данной процедуры является присвоение отдельным модельным реакциям весов на основе следующих критериев: 1) стехиометрия реакции, 2) погрешности в энтальпиях образования «опорных» веществ с надежно известными энтальпиями образования, 3) изменение энергии корреляции, определяемое как разность DLPNO-CCSD(T) и HF энергий реакции, экстраполированных на предел бесконечного базисного набора (CBS). Программа была апробирована [1] на предсказании известных из литературы энтальпий образования 15 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), содержащих от 10 до 24 атомов С. Средняя абсолютная ошибка (MUE) предсказанных ΔfH⁰ составляет 1.5 кДж/моль. Также были получены энтальпии образования для 43 ПАУ, содержащих 32 атома С. Новые данные существенно уточняют имеющиеся в литературе значения, полученные с помощью DFT приближения B3LYP с последующей корректировкой энтальпий образования с помощью методики групповых вкладов.

2. Определены энтальпии образования комплексов тетрафенилпорфирина (H2TPP) с металлами 10 – 12 групп (Ni, Cu, Zn, Pd, Ag, Cd). Полученная в результате нашего исследования [2] с использованием композиционного подхода, основанного на методе DLPNO-CCSD(T), энтальпия образования ZnTPP составила ΔfH⁰ = 227.0 ± 3.4 ккал/моль, что не согласуется с литературными данными [3] (ΔfH⁰ = 132 ± 2 ккал/моль) Выполненные нами дополнительные оценки с использованием расчетов в приближениях DFT (PBE0-D4, B3LYP-D4, ωB97M–V) в сочетании с базисными наборами cc-pVQZ дают значения ΔfH⁰(ZnTPP) не менее 220.2 ккал/моль, что подтверждает результаты ab initio расчета. Впервые получены значения ΔfH⁰ для комплексов MTPP (M = Ni, Cu, Pd, Ag, Cd) в газовой фазе, а также выполнены оценки аналогичных значений для комплексов MTPP в кристаллической фазе с использованием известных из литературы энтальпий сублимации.

Литература:

[1] Nosach, E. A.; Rozov, T. P.; Otlyotov, A. A.; Minenkov, Y. Efficient Reaction-Based Approaches for Gas-Phase Enthalpy of Formation Prediction and Their Application to Large (C32) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Adv. Theory Simulations 2024, 7, 2400319. https://doi.org/10.1002/adts.202400319.

[2] Otlyotov, A. A.; Moshchenkov, A. D.; Minenkov, Y. Ni, Cu, Zn, Pd, Ag and Cd Tetraphenylporphyrin Ab Initio Thermochemistry: Enthalpy of Formation of ZnTPP Revisited. Inorg. Chem. 2024, 63 (22), 10230–10239. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.4c00662.

[3] Patiño, R.; Campos, M.; Torres, L. A. A Thermochemical Study of 5,10,15,20-Tetraphenylporphine Zinc(II) by Rotating Bomb Combustion Calorimetry and by Knudsen Effusion Experiments. J. Chem. Thermodyn. 2002, 34 (2), 193–204. https://doi.org/10.1006/jcht.2001.0911.

Основные авторы результата

Отлётов А.А., Миненков Ю.В., Носач Е.А., Розов Т.П., Мощенков А.Д.

Тема «Наноструктурированные системы нового поколения с уникальными функциональными свойствами»

Руководитель темы Трахтенберг Л.И.

Описание научных результатов

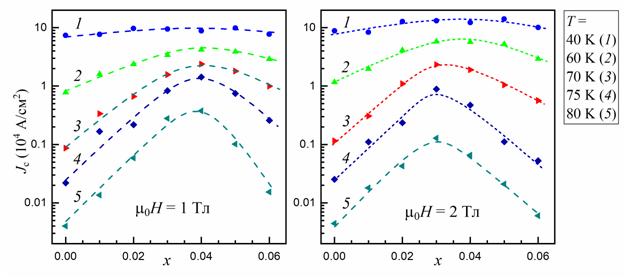

Выявлено существенное, до двух порядков, увеличение плотности внутригранульного критического тока (Jc) при допировании железом высокотемпературного сверхпроводника Y1-xFexBa2Cu3Oy (0 ≤ x ≤ 0.08). Зависимости Jc(x) немонотонны с максимумом при степени допирования xopt ~ 0.04. Этому допированию соответствует среднее расстояние между ионами Fe3+ порядка длины когерентности. Влияние допирования на Jc усиливается с ростом температуры, и такая тенденция сохраняется выше температуры кипения жидкого азота. Увеличение Jc максимально в поле H ~ 1 Тл. Природа такого значительного эффекта связана с возможностью реализации одновременно нескольких независимых видов центров пиннинга: точечных дефектов вблизи замещенных позиций и искажений структуры вблизи межфазных границ, а также усиление пиннинга за счет взаимодействия вихрей с магнитными моментами Fe3+. Предлагаемый подход меняет представления о возможностях допирования, значительно улучшает параметры ВТСП материалов на основе YBaCuO и важен при разработке сильноточных сверхпроводниковых устройств.

Рис.1 Зависимости плотности внутригранульного критического тока образцов ВТСП

Y1-xFexBa2Cu3Oy от содержания железа x во внешнем магнитном поле 1 Тл и 2 Тл в диапазоне температур 40 – 80 К.

Основные авторы результата

К.С. Пигальский, А.А. Вишнёв, Л.И. Трахтенберг

Тема «Изучение физико-химических принципов структурно-функциональной организации биомолекулярных систем и создание на этой основе биологически активных препаратов нового поколения»

Руководитель темы Крупянский Ю.Ф.

Описание научных результатов

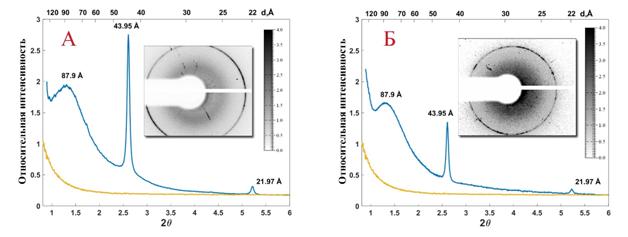

Пространственная структура конденсированной ДНК определяет функцию клетки. Изучение структуры ДНК в клетке важно для понимания механизмов выживания бактерий и для медицины, поскольку упорядоченная структура ДНК обеспечивает устойчивость бактерий к действию антибиотиков. Методом дифракции синхротронного излучения изучена структурная организация ДНК в анабиотическом состоянии Структура ДНК внутри клетки в анабиотическом состоянии покоя и состоянии покоя при стрессе голодания практически совпадают – образуют нанокристаллы (см. Рис А и Б). Данные свидетельствуют об универсальности конденсации ДНК независимо от указанных видов стресса.

Основные авторы результата

Крупянский Ю.Ф., Лойко Н.Г., Коваленко В.В., Генералова А.А., Терешкин Э.В., Терешкина К.Б.

Тема: «1.8 Создание новых полимерных, гибридных и композиционных материалов и их модифицирование с целью широкого практического применения»

Руководитель темы А.А. Берлин

Описание научных результатов

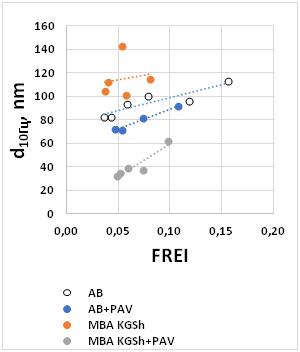

Исследование межфазных взаимодействий на границе битумное вяжущее – минеральный наполнитель и усталостной долговечности битумных композитов в условиях циклических нагрузок с возрастающей деформацией показало, что наблюдается корреляция толщины адсорбированного слоя неповрежденного образца с усталостными параметрами F и FREI, связанными со скоростью накопления повреждений в образце. При соблюдении принципа температурно-временной суперпозиции понижение температуры испытаний приводит к уменьшению толщины адсорбированного слоя вяжущего на минеральном наполнителе и ускоренному накоплению повреждений. Реологические усталостные испытания битумных композитов (асфальтовых вяжущих и модифицированных асфальтовых вяжущих) могут являться альтернативой трудоемким испытаниям асфальтобетонов, требующим продолжительной пробоподготовки.

|

|

Основные авторы результата

В.Н.Горбатова, И.В.Гордеева, Т.В.Дударева, И.А.Красоткина

Тема «Создание композиционных материалов с заданными функциональными свойствами на основе высоко наполненного сверхвысокомолекулрного полиэтилена»

Руководитель темы Новокшонова Л.А

Описание научных результатов

Разработаны высоконаполненные (степень наполнения до 60 об.%.) радиационно-защитные композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и аморфного бора, получаемые методом полимеризационного наполнения. Материалы сочетают высокие радиационно-защитные характеристики с высокой прочностью при сжатии и способностью к пластической деформации. Материалы перспективны в качестве защиты от широкого энергетического спектра нейтронного излучения.

В настоящее время лабораторные образцы композитов СВМПЭ-бор (80 мас.%) успешно применяются на предприятии Росатом для производства портативных нейтронных генераторов и оборудования на их основе.

Табл.1 Сечения взаимодействия нейтронов с образцами композитов СВМПЭ-бор при различных концентрациях бора в образцах

|

Содержание бора в композитах |

Полное сечение взаимодействия нейтронов |

||||

|

Микроскопическое сечение взаимодействия, барн/атом |

Макроскопическое сечение взаимодействие, 1/mm |

||||

|

мас.% |

об.% |

Тепловые нейтроны |

Быстрые нейтроны |

Тепловые нейтроны |

Быстрые нейтроны |

|

*3 |

- |

10.3 |

- |

0.12 |

- |

|

*10 |

6 |

35.4 |

- |

0.42 |

- |

|

22 |

10 |

74.7±1.7 |

17.0±4.2 |

0.88±0.02 |

0.20±0.05 |

|

31 |

15 |

97.1±2.6 |

20.6±4.3 |

1.13±0.03 |

0.24±0.05 |

|

38 |

20.5 |

109.5±2.6 |

21.7±4.3 |

1.26±0.03 |

0.25±0.05 |

|

52 |

30 |

126.6±2.7 |

24.1±4.5 |

1.42±0.03 |

0.27±0.05 |

|

73 |

52 |

146.2±3.7 |

28.1±4.7 |

1.56±0.04 |

0.30±0.05 |

*нейтронная защита на основе ПЭ с содержанием бора 3 - 10 мас.%, производящаяся смешением компонентов в промышленности .

Основные авторы результата

Л.А. Новокшонова, И.А. Маклакова, О.И. Кудинова, В.Г. Гринев, В.Г. Крашенинников, А.Ю. Незванов (ОИЯИ, г. Дубна)

Тема «Разработка полимерных композиций с эффектом термического самовосстановления»

Руководитель темы: Берлин А.А.

Описание научных результатов

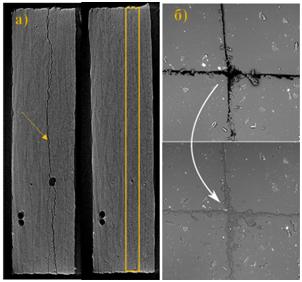

Разработаны полимерные композиции с эффектом термического самовосстановления на основе эпоксидного олигомера с фурановыми группами и полиуретана на основе диолов с различным содержанием фурановых групп. Самовосстановление полученных матриц осуществляется за счет наличия в них термообратимых связей Дильса-Альдера, которые образуются между бисмалеимидом и компонентами, содержащими фурановые группы. Проведено комплексное исследование синтезированных компонентов самовосстанавливающихся материалов для подтверждения их химической структуры. Исследована эффективность восстановления полученных материалов после нанесения микроповреждений. Определение степени самовосстановления методом динамического механического анализа на образцах углепластиков с нанесенными повреждениями показало, что оптимальное время выдержки образцов на втором этапе термообработки составляет 48 часов. При этом модуль упругости E` у восстановленных материалов примерно на 10% выше, чем у неповрежденных исходных образцов. Установлено, что увеличение содержания бисмалеинимида приводит к повышению прочности полученных полиуретанов и росту эффективности восстановления механических свойств после повреждения.

Рис.1 Углепластики на основе эпоксидной матрицы (а) и полиуретаны (б) с нанесенными трещинами до и после процесса термического самовосстановления

Основные авторы результата

Берлин А.А., Пономарева П.Ф., Петрова Т.В., Солодилов В.И.

Тема «Исследование кинетики, катализа и механизмов реакций образования биоразлагаемых полимеров на основе неизоцианатных полиуретанов и циклических сложных эфиров»

Руководитель темы Забалов М.В.

Описание научных результатов

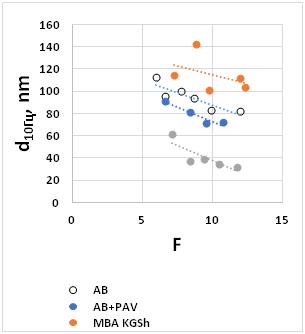

Проведено сравнение реакционной способности новых мономеров для зеленой химии полиуретанов. Исследовано каталитическое содействие свободных аминогрупп в мономерах реакции аминолиза этиленкарбоната при длине цепи в диаминах 2–8 атомов углерода или кислорода. С помощью квантово-химических расчетов найдены активационные барьеры реакции, протекающей через шесть типов переходных состояний. Обнаружено снижение энергии активации реакции для диаминов с длиной цепи 4–6 углеродных атомов. Теоретические выводы по активности мономеров подтверждены экспериментально путем измерения кинетики реакций для трех диаминов и одного моноамина.

Основные авторы результата

Забалов М. В., Левина М. А., Крашенинников В. Г.

Тема «1.10 Химические аспекты энергетики: моделирование процессов окисления и горения, углеродные и композитные наноматериалы для альтернативной энергетики»

Руководитель темы д.х.н., проф. В.С. Арутюнов

Описание научных результатов

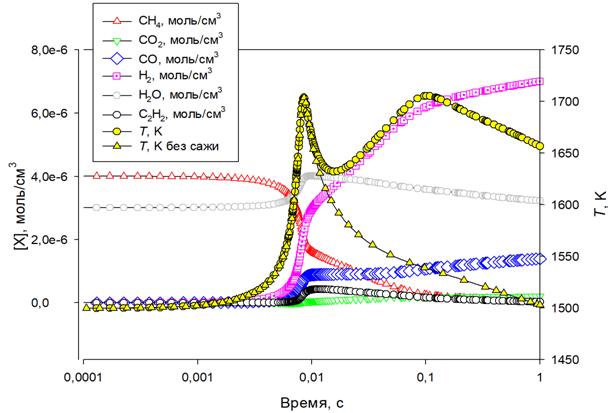

Установлена роль ацетилена как основного промежуточного продукта некаталитических газофазных процессов окислительной конверсии природного газа в синтез-газ. Впервые показано значительное влияние процесса формирования микрогетерогенных частиц сажи на кинетику оксипиролиза богатых смесей углеводородов с окислителем, в том числе возможность значительного повторного повышения температуры газа в результате выделения тепла при формировании микрогетерогенных частиц сажи (Рисунок). Показана необходимость учета этого явления при анализе и моделировании процессов газофазной конверсии углеводородов. Показана возможность использования биогаза с высоким содержанием диоксида углерода в качестве сырья для конверсии в синтез-газ с вовлечением заметной части диоксида углерода в процесс в качестве окисляющего агента. Это открывает возможность частичной утилизации СО2 и оптимизации состава получаемого синтез-газа для последующих процессов каталитического синтеза химических продуктов.

Рис. Профиль концентрации СН4, СО2, СО, Н2, Н2О, С2Н2 и температуры для смеси с добавкой Н2О.

Показан профиль температуры при учете образования сажи и без учета сажеобразования. Т0 = 1500 К, Р0 = 1 бар, коэффициент избытка окислителя φ = 8.0.

Основные авторы результата

Ахуньянов А.Р., Власов П.А., Смирнов В.Н., Арутюнов В.С.

Тема «1.13 Фемтосекундная лазерная фотоника, масс-спектрометрия и спинтроника сложных химических и биологических систем»

Руководитель темы д.х.н., проф. Надточенко В.А.

Описание научных результатов

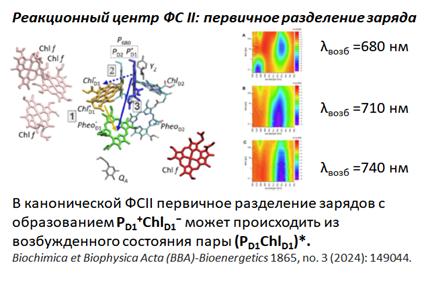

Впервые на фотосистемах Acaryochloris marina и Synechococcus sp. PCC 7335 с особенным набором кофакторов в реакционных центрах РЦ фотосистем I (A. marina) и II (S. sp. PCC 7335) выявлены промежуточные квантовые состояния возбужденной фотосистемы и определена динамика этих состояний в элементарном акте первичного разделения зарядов исходя из анализа спектрально-кинетических данных фемтосекундного лазерного эксперимента.

Присутствие хлорофиллов Chl d и Chl f дало редкую возможность спектрально разрешить первичные реакции переноса электронов и энергии, что затруднительно в канонических комплексах фотосистемы из зеленых растений и цианобактерий содержащих только Chl a. Таким образом получен ответ на принципиальный вопрос о первичном акте разделения зарядов, т.е. на вопрос, на который не удавалось получить прямой однозначный ответ на протяжении последних десятилетий.

В рамках работ по развитию новых методик фемтосекундной спектроскопии была реализована и методика время-разрешенной колебательной неколлинеарной спектроскопии. Это позволило продемонстрировать временную эволюцию колебательных мод хлорофиллов, чувствительных к физико-химическим параметрам окружения пигмента. .

Рис..

Cherepanov D.A., Kurashov V., Gostev F.E., Shelaev I.V., Zabelin A.A., Shen G., Mamedov M.D., Aybush A., Shkuropatov A.Ya., Nadtochenko V.A., Bryant D. A., Golbeck J.H. Femtosecond optical studies of the primary charge separation reactions in far-red photosystem II from Synechococcus sp. PCC 7335 // Biochimica et Biophysica Acta – Bioenergetics. – 2024. – T. 1865. – № 31. – C. 149044.

Cherepanov D., Aybush A., Johnson T.W., Shelaev I., Gostev F., Mamedov M., Nadtochenko V. Semenov А. Inverted region in the reaction of the quinone reduction in the A1-site of photosystem I from cyanobacteria // Photosynthesis Research. – 2024. – T. 159. – № 2-3. – C. 115 – 131

Тема «Исследование результатов воздействия ионизирующих излучений, генерируемых на комплексе NICA (инфраструктура ARIADNA), на неорганические и полимерные материалы и композиты, а также биологические структуры»

Руководитель темы Ларичев М.Н.

Описание научных результатов

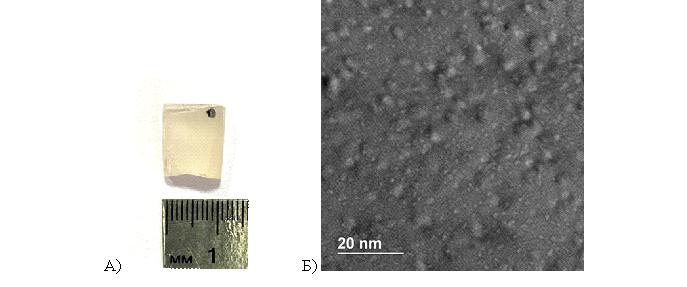

В рамках коллаборации «ARIADNA» с использованием коллайдера NICA (Дубна) впервые проведено тестовое облучение кристаллов Лейко сапфиров потоком высокоэнергетических ионов +34Xe124 с энергией 3,8 Гэв/нуклон, имитирующих, в частности, галактическое излучение. Размеры образующихся дефектов кристаллической структуры, определенные методом ПЭМ, хорошо соответствуют размерам, определенным методами математического моделирования, а их количество – поглощенной образцом дозе излучения. Результаты исследований позволят прогнозировать поведение компонентов современной техники при радиационном воздействии высокоэнергетических ионов и исследовать особенности процессов трансформации внеземного неорганического вещества под действием факторов галактического излучения.

Согласно данным, опубликованным в открытой печати, это первый известный случай облучения сапфира (монокристалла оксида алюминия) столь высокоэнергетическими ионами.

Рис. А) Фотография подвергнутого облучению образца Лейко сапфира; Б) Изображение дефектов.

Основные авторы результата

Ларичев М.Н., Беляев Г.Е, Свижевская М.В., Васильев А.Л. (ИК РАН).

Тема «1.4 Процессы горения и взрыва»

Руководитель темы Фролов С.М.

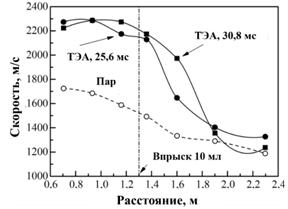

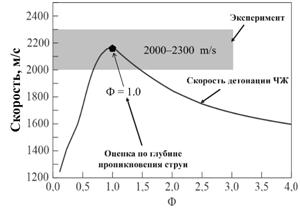

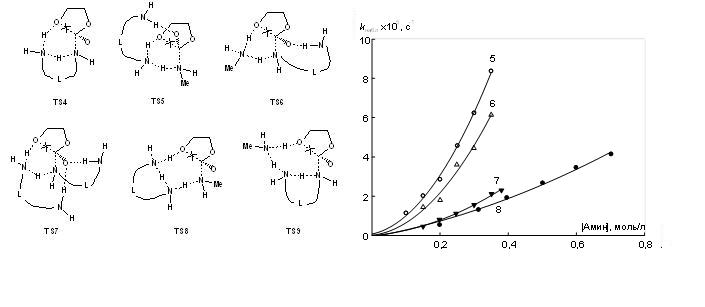

Впервые в мире экспериментально доказана возможность инициирования детонации распыленного жидкого горючего в среде перегретого водяного пара, что открывает перспективы применения детонационных двигателей для подводных транспортных средств с применением забортной воды в качестве окислителя. В лаборатории детонации ФИЦ ХФ РАН проведены эксперименты по переходу ударной волны в детонацию в двухфазной смеси жидкого триэтилалюминия (TЭA, Al(C2H5)3) – пирофорного материала, экзотермически реагирующего с водой – и перегретого водяного пара в лабораторной ударной трубе. Показано, что тонкая синхронизация впрыска TЭA в поток перегретого пара с приходом затухающей ударной волны приводит к ее усилению и распространению с почти постоянной скоростью 1500–1700 м/с (при впрыске малой (2,5 мл) дозы TЭA) и 2000–2300 м/с (при впрыске большой дозы (10 мл) TЭA) в течение некоторого времени. Эти уровни скоростей согласуются с термодинамическими расчетами скорости детонации в бедной и стехиометрической смесях TЭA – перегретый пар соответственно. При впрыске большой дозы ТЭА профили давления в волне напоминают профили давления в детонационных волнах в газовых и двухфазных топливно-воздушных смесях. Предполагается, что в каплях жидкого ТЭА при поглощении молекул водяного пара с большим дипольным моментом образуется электролитический раствор. Такой раствор химически нестабилен: полярные молекулы воды, преодолевая относительно небольшие потенциальные барьеры, приближаются к атомам Al и быстро реагируют с ними через образование радикалов типа OAl(C2H5) и OAl(OH).

На рисунке представлены измеренные зависимости скорости ударной волны от пройденного расстояния при задержках ее прихода на распылитель ТЭА, равных 25,6 и 30,8 мс. Эксперименты проведены при начальных значениях температуры и давлении перегретого водяного пара 415±5 К и 0,1 МПа и при объеме распыленного ТЭА 10 мл. Кривая «Пар» соответствует усредненным по пяти опытам результатам измерения скорости ударной волны при ее распространении в перегретом водяном паре без впрыска ТЭА. Кривые «ТЭА» лежат существенно выше кривой «Пар», особенно на участке 0,7–1,5 м. Скорость ударных волн в облаке капель ТЭА на этом участке достигает значений 2000–2300 м/с, что никогда не наблюдалось для волн в чистом перегретом паре на этом же участке.

|

|

|

(а) Измеренные зависимости скорости ударной волны от пройденного расстояния в экспериментах без впрыска (кривая «Пар») и с впрыском ТЭА (кривые «ТЭА») с близкими начальными условиями. Рабочий газ – перегретый водяной пар с начальными температурой и давлением 415±5 К и 0,1 МПа. Вертикальная штрихпунктирная линия соответствует положению распылителя ТЭА; (б) расчетные (кривая) и измеренные (серая полоса) значения скорости детонации в смесях ТЭА с перегретым водяным паром: пятиугольник показывает оценочное значение коэффициента избытка горючего в условиях эксперимента.

Публикации

[1] Фролов С.М., Шамшин И.О., Бырдин К.А., Авдеев К.А., Аксёнов В.С., Стороженко П.А., Гусейнов Ш.Л. Усиление ударной волны в двухфазной смеси перегретого водяного пара и жидкого триэтилалюминия. Горение и взрыв, 2024, т. 17, №2, с. 80-91. DOI: 10.30826/CE24170208.

[2] Фролов С.М., Шамшин И.О., Бырдин К.А., Авдеев К.А., Аксёнов В.С., Стороженко П.А., Гусейнов Ш.Л. Усиление ударной волны в двухфазной смеси перегретого водяного пара и триэтилалюминия. Доклады Российской академии наук, физика, технические науки, 2024, т. 518, с. 18-23.

Тема «1.4 Процессы горения и взрыва»

Руководитель темы Фролов С.М.

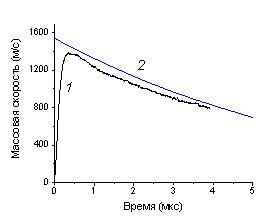

Проведено экспериментальное и теоретическое исследование детонационных характеристик тройных смесей нитрометана (НМ) и перхлората аммония (ПХА) с избытком алюминия. В лаборатории взрывных процессов в конденсированных средах ФИЦ ХФ РАН впервые получены профили массовой скорости (см. рис. 1) и определена теплота взрыва таких составов при разном содержании алюминия (см. таблицу 1). На основе экспериментальных данных верифицирована расчетная квазиодномерная математическая модель стационарной неидеальной детонации и уточнен механизм распространения детонации по смесям НМ/ПХА/Al. С помощью модели получены скорости экзотермических превращений и количества прореагировавших компонентов смеси.

Подобные смесевые составы детонируют в неидеальном режиме с последующим дореагированием продуктов взрыва с окружающей средой, что позволяет при определенных условиях получить заметный прирост параметров взрывной волны. Разработанная модель распространения детонации позволяет подобрать оптимальные соотношения между компонентами пастообразного взрывчатого состава в зависимости от поставленной задачи. Использование численного моделирования верифицированного экспериментально может способствовать ускорению цикла проектирования новых боеприпасов.

Рис. 1 Сравнение профилей массовой скорости в трехкомпонентной алюминизированной смеси, полученных в эксперименте (1) и расчете (2) по версии модели с искривленным фронтом.

Таблица 1 Теплота взрыва тройных составов НМ/ПХА/Al.

|

Содержание компонентов, вес.% |

Qтеор, МДж/кг |

Q, МДж/кг |

|

41.5 Al, 41.5 ПХА, 17 НМ |

8.40 |

8.25 |

|

50 Al, 33 ПХА, 17 НМ |

9.75 |

10.02 |

|

56 Al, 27 ПХА, 17 НМ |

10.20 |

8.6 |

Публикации

[1] Ермолаев Б.С., Комиссаров П.В., Басакина С.С., Лавров В.В. Профили массовой скорости при неидеальной детонации смесей нитрометана и перхлората аммония, обогащенных алюминием. Измерения и расчет// Химическая физика. – 2024. - Т. 43. - № 3. - С. 87-94. - DOI: 10.31857/S0207401X24030096

[2] V. E. Khrapovskii, V. G. Khudaverdiev, A. A. Sulimov, P. V. Komissarov, and S. S. Basakina. The Effect of Aluminum in Its Mixtures With Ammonium Nitrate on the Ignition of Burning and Its Transition to the Convective Burning Regime. // Russian Journal of Physical Chemistry B. – 2024. - Vol. 18. - No. 4. - P. 1060-1068. DOI:10.1134/S1990793124700611